國人的晚婚時代:低學歷男性終身不婚率或繼續走高【附婚戀市場現狀分析】

圖源:攝圖網

根據界面新聞報道,中央財經大學社會與心理學院副教授張現苓和首都經濟貿易大學勞動經濟學院教授盛亦男在《人口研究》上發表了題為《1990-2020年中國的婚育推遲:變化趨勢與典型特征》的論文。他們利用1990-2020年歷次全國人口普查、全國1%人口抽樣調查以及全國1‰人口變動情況抽樣調查等數據,對人群進行細分,引入城鄉、性別和受教育程度等維度,研究了我國婚育推遲現象。

該論文指出,與1990年相比,2020年低學歷人群在初婚市場上的劣勢有所加劇,教育對部分人群初婚推遲的影響在擴大。此外,中國人口初婚時間不斷推遲且推遲速度加快,晚婚特征日益明顯。目前中國仍屬于普婚社會,但終身不婚率可能繼續上升。

論文還提到,婚內生育在中國婦女婚育中占主導地位,初婚推遲會導致育齡婦女生育推遲,對時期生育水平和婦女終身生育數量等產生影響,尤其在低生育率時代,婚育推遲可能加劇問題。

根據研究者的觀點,未來,隨著教育水平提高、人口遷移流動增加、就業壓力加大以及個體價值觀念轉變,中國人口婚育推遲的趨勢可能會進一步加強。尤其對于農村低學歷男性等劣勢群體而言,終身不婚率可能繼續上升。因此,論文建議國家高度重視中國人口婚育推遲的變化趨勢與典型特征,構建婚育一體化的政策支持體系,促進適度生育水平,實現人口長期均衡發展。

結婚少了,晚婚、離婚多了

從2014年起,我國結婚率(一年內結婚對數與同期人口總數的比率)持續走低,由于結婚和生育密切相關,因此我國出生人口也在持續下降。隨著女性自我意識的覺醒,變得更加獨立,我國的也逐漸面臨和發達國家一樣的難題:低結婚率與生育率的惡性循環。

20-35歲是女性生育小孩的主要時期,近年生育的一孩中,超過85%來自于這個年齡段,而隨著這個年齡段的女性快速地減少,則其對應生育的小孩就快速減少。2013年以來中國結婚登記數量逐年下滑,同時離婚率不斷上漲,離結比快速上漲。2020年,中國結婚登記數量813.10萬對,離婚登記數量373.3萬對,離結比高達45.9%。

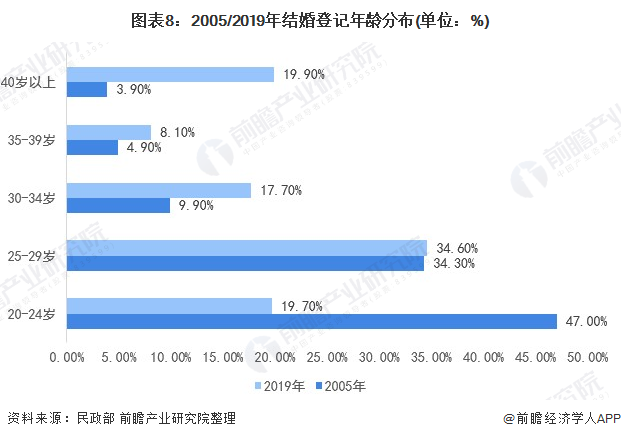

“晚婚”現象突出。25-29歲接替20-24歲人群成為新的結婚“主力軍”,高年齡層段(40歲以上)結婚登記占比大幅上升。2005-2019年,20-24歲結婚登記人數(含再婚)占比從47.0%降至19.7%,25-29歲從34.3%升至34.6%,30-34歲、35-39歲、40歲以上結婚登記人數占比分別從9.9%、4.9%、3.9%增至17.7%、8.1%和19.9%。

影響我國離婚率持續上升有多方面的因素,不是單單一個原因造成。80、90后離婚的比率遠遠高于70后、60后等其他年齡段人群。

從大數據來看,導致80、90后年輕人離婚的原因排在前幾名的有:1、生活瑣事 (34.21%);2、長期分居(占30.16%);3、感情基礎薄弱(8.31%),而出軌、性格差異、家庭經濟卻排在離婚原因的后面。

專家解讀當前婚姻狀態

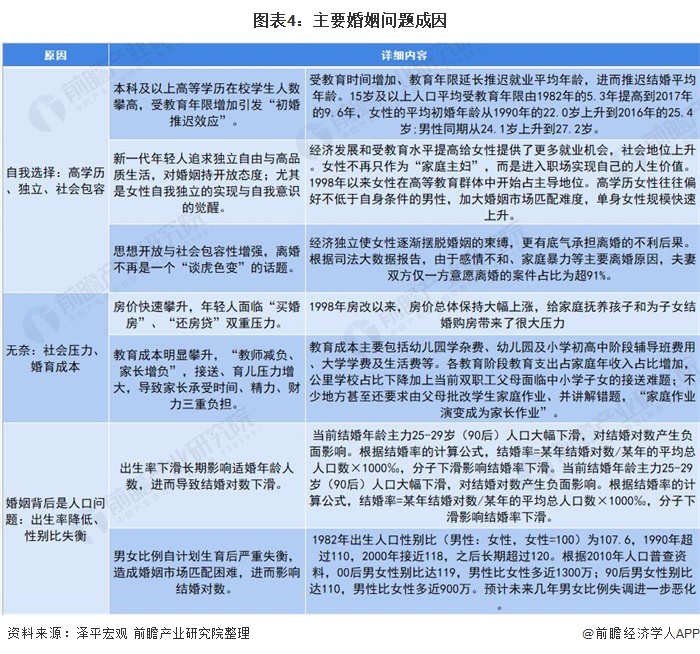

針對以上婚姻存在的種種問題,產生結婚率下降、晚婚和離婚率居高不下的原因,前瞻根據《中國婚姻報告2021》總結了任澤平博士的部分觀點,具體如下:

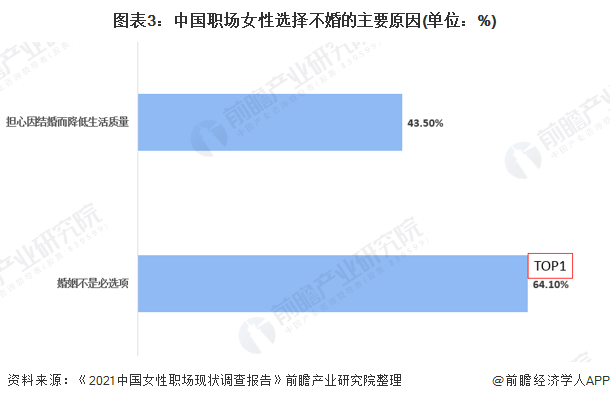

女性擔心結婚會拉低生活水平是“不婚的”主要因素

隨著社會發展,一方面新一代女性更加追求獨立自由,認為婚姻是束縛。她們的自我意識很強,她們不愿意依附別人,希望靠自己的努力享受獨立自主的生活。并且,從小看著母親的生活在結婚后就被家庭所束縛,失去了自我抉擇的權利,對她們來說婚姻象征著妥協;所以婚姻不是一件輕易會做的選擇。

智聯招聘日前發布的《2021中國女性職場現狀調查報告》顯示,關于未婚職場人不打算結婚的原因,64.1%的女性受訪者表示“婚姻不是必選項”,其次是占比43.5%的“擔心因結婚而降低生活質量”。

杭州市總工會特聘婚戀專家、浙江省心理健康促進會成員凌子覺得,談戀愛沒有早晚之分,但年輕人可以多談戀愛,在戀愛中學習如何經營兩性關系。凌子指出,現在婚姻問題多,很大一個原因是沒能先談好戀愛。“有些人因為年紀到了,就不得不進入婚姻,但兩個人可能戀愛還沒談清楚,婚后沒有能力經營好關系,不會好好溝通,導致婚姻生活出現很多問題。”

中國青少年研究中心青少年發展研究所副所長、副研究員張曉兵看來,要從三個方面減少年輕人對婚姻的困惑甚至恐懼。第一,要加強婚戀教育。一方面,要將婚戀教育納入中高等院校教育體系,引導青少年樹立理性健康的婚戀觀。另一方面,要引導家長尊重孩子的婚戀選擇。第二,幫助年輕人解決婚戀中的實際困難。第三,促進更加平等的社會環境和家庭環境。

前瞻經濟學人APP資訊組

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國婚慶產業市場研究與投資預測分析報告》

同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內容,需要獲取前瞻產業研究院的正規授權。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】,還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。

廣告、內容合作請點這里:尋求合作

咨詢·服務